はじめに

こんにちは、CTO室の伊藤です。

近年生成AIが注目を集める中、大手クラウドサービスであるGoogle CloudとAWSはそれぞれ独自の生成AIプラットフォームを提供しています。 本記事では、両プラットフォームにおけるサービスについて、特にRAGシステムやAIエージェントの開発に焦点を当てて、解説します。

両プラットフォームの生成AIサービス全体像

どちらのプラットフォームも生成AIに関連する多彩なサービスを提供していますので、まずはそれらの中から本記事のテーマに沿ったものを取り上げた上で、カテゴリ分けして整理してみます。

一部のサービスはGA時点で名称が変更されることがあるほか、サービス間で機能が重複するもの等もあり、必ずしも厳密な分類とは限らないため、現時点での参考としてご覧ください。

Google Cloud

【統合プラットフォーム】

- Vertex AI

【モデル利用(テキスト/画像/音声生成)】

- Vertex AI Model Garden

【検索】

- Vertex AI Search

【生成AIシステム開発】

- Vertex AI RAG Engine

- Vertex AI Agent Builder

【MLOps】

- Vertex AI Pipelines

AWS

【統合プラットフォーム】

- Amazon Bedrock

【検索】

- Amazon Kendra

【生成AIシステム開発】

- Amazon Bedrock Agents

- Amazon Bedrock Knowledge Bases

【MLOps】

- Amazon SageMaker

| カテゴリ | GoogleCloudの主要サービス/機能 | AWSの主要サービス/機能 |

|---|---|---|

| 統合プラットフォーム | Vertex AI | Amazon Bedrock |

| モデル利用(テキスト/画像/音声生成) | Vertex AI Model Garden | Amazon Bedrockの基盤モデル |

| 検索 | Vertex AI Search | Amazon Kendra |

| 生成AIシステム開発 | Vertex AI RAG Engine, Vertex AI Agent Builder | Amazon Bedrock Knowledge Bases, Amazon Bedrock Agents |

| MLOps | Vertex AI Pipelines | Amazon SageMaker |

Google CloudのRAG・AIエージェント開発関連機能

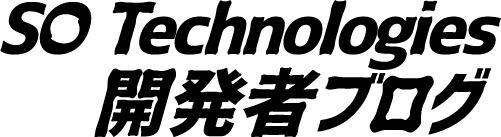

Vertex AIはRAGの実装を容易にするためのフレームワークとして、Vertex AI RAG Engineを提供しています。Vertex AI RAG Engineは、完全に管理されたソリューションであるVertex AI Searchと、柔軟なセットアップが可能なDIY RAGをサポートしています 。

Vertex AI SearchはGoogle 検索の品質情報検索および回答生成システムで、AIを活用した検索やレコメンデーションの機能を提供します。Google DriveやGoogle Cloud Storage等のデータソースへの接続を簡素化し、ユーザーのクエリに基づく関連情報を取得する検索APIとして、そのままRAGのリトリーバーに用いることができます。

DIY RAGについては、エンベディングやランキング等Vertex AI Searchの裏側の処理を個別のAPIで提供し、ユーザー独自の仕組みを開発可能にします。

出典: Vertex AI RAG Engine の概要 | Generative AI | Google Cloud

出典: Vertex AI RAG Engine の概要 | Generative AI | Google Cloud

AIエージェントの開発アプローチとしては、Vertex AI Agent Builderが挙げられます。

Vertex AI Agent Builderは、コードをほとんど書かずに会話型や自動化AIエージェントを構築できるプラットフォームです 。上述のVertex AI Searchとも統合されており、知識を認識したAIエージェントを簡単に構築できるほか、カスタムPython関数や事前構築済みのGoogleツールを用いることで、ユーザーに代わって現実世界のアクションを実行することもできます。さらに、作成したAIエージェントはSlackやLINEと連携してWebhookで呼び出したりすることが可能です。

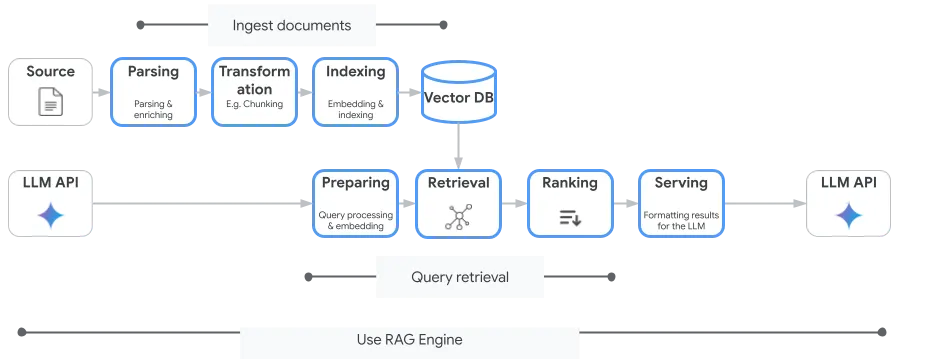

また、今月(2025年3月)エンジニア向けのフルマネージドサービスとして、Vertex AI Agent Engine(旧称:LangChain on Vertex AI)がGAとなりました。このサービスは、LangGraphやLangchain等のフレームワークに依存せずAI エージェントのデプロイや管理を行えるため、より本番環境での運用が容易になります。

出典: Vertex AI Agent Engine の概要 | Generative AI | Google Cloud

出典: Vertex AI Agent Engine の概要 | Generative AI | Google Cloud

AWSのRAG・AIエージェント開発関連機能

AWS Bedrockの中で提供される Amazon Bedrock Knowledge Bases機能は、Amazon S3やConfluenceなどのデータソースからのデータ取り込みをサポートし、RAGに欠かせないナレッジベースの作成や管理を行う重要なコンポーネントです。また、検索システムであるAmazon Kendraや、Amazon OpenSearch Serverless、Amazon Auroraなどのベクターデータベースとも連携でき、これらを通じてVertex AI Searchと同様にRAGのリトリーバーとして活用できます。

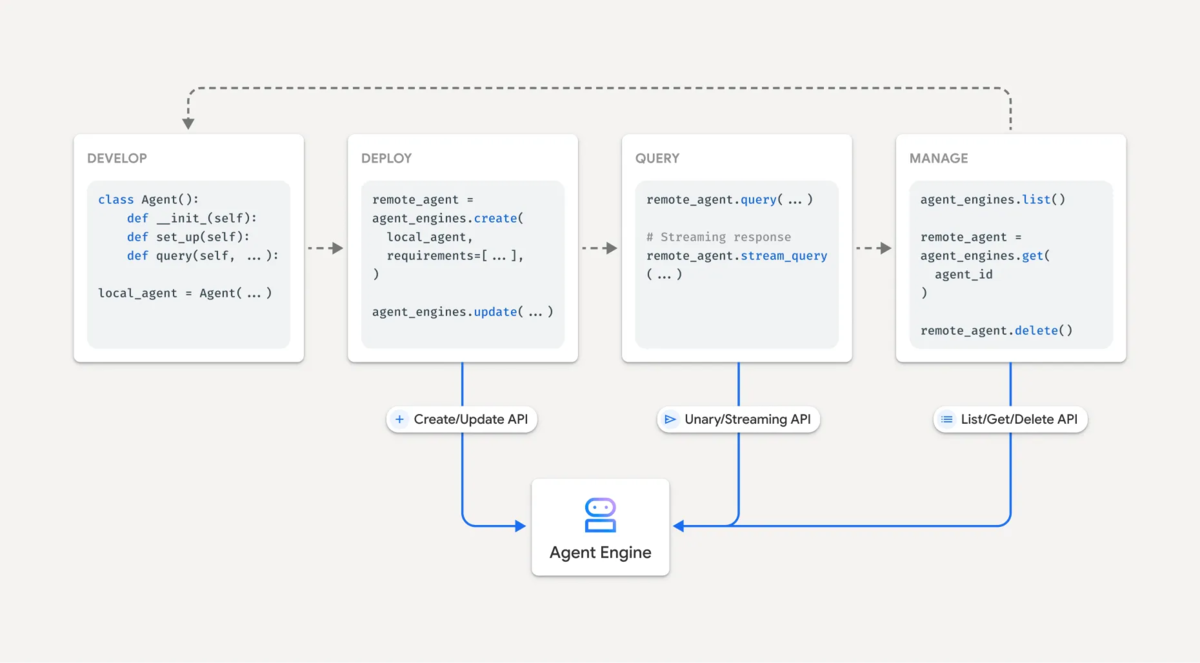

さらに、このように構築したナレッジベースを活用し、AIエージェントの構築を行うためのサービスが Amazon Bedrock Agentsです。AWSにおいてAIエージェントの開発を担う中心的なサービスであるBedrock Agentsでは、ローコードでの開発が可能で、エージェントの目的や指示、アクション、ナレッジベースなどを設定することで、LLMによるタスクの計画から実行までを自動化できます。実行フローとしては、ユーザーのリクエストを受け取ったエージェントがタスクを解析・分解し、必要なアクションの呼び出しやナレッジベース検索を行い、最終的な回答や処理結果を生成して返します。各ステップのプロンプトは自動生成されますが、必要に応じてカスタマイズすることで、エージェントの挙動や応答品質を柔軟に制御することも可能です。

出典: AI エージェント - Amazon Bedrock のエージェント - AWS

出典: AI エージェント - Amazon Bedrock のエージェント - AWS

構成例

以上、Google CloudとAWSのサービスを紹介しましたが、実際にこれらを組み合わせてどのようにAIアプリケーションを構築するのか、両プラットフォームの例を挙げてまとめます。

例: 社内ヘルプデスクAI

Google Cloud

使用サービス: Cloud Storage、Vertex AI Search、Vertex AI Agent Builder、Google Chat

構成手順:

- データの準備: 社内ドキュメントをCloud Storageに保存します。

- データストアの作成: Vertex AI Searchを利用して、Cloud Storage内のドキュメントをインデックス化し、検索可能なデータストアを構築します。

- エージェントの設定: Vertex AI Agent Builderをデータストアに接続することで、ユーザーからの質問に対して関連ドキュメントを基に回答を生成するAIエージェントを構築できます。

AWS

使用サービス: Amazon S3、Amazon Bedrock Knowledge Bases、Amazon Bedrock Agents

構成手順:

- データの準備: 社内ドキュメントをAmazon S3バケットに保存します。

- ナレッジベースの作成: Amazon Bedrock Knowledge Basesを使用して、S3内のドキュメントを取り込み、ナレッジベースを構築します。

- エージェントの設定: Amazon Bedrock Agentsを利用し、ナレッジベースと連携するエージェントを設定します。これにより、ユーザーからの問い合わせに対して、ナレッジベースの情報を参照しながら適切な回答を生成するAIエージェントを構築できます。

このように作成したAIエージェントは、単体で完結するものではなく、実際の運用においては業務システムや自社サービスと連携させることが前提となるケースが多くあります。

Vertex AI Agent BuilderとAmazon Bedrock Agentsは、いずれもAPIエンドポイントを提供しており、社内システムやWebアプリケーションなどから直接呼び出すことで、柔軟な統合が可能です。

さらに、Google CloudではGoogle Chat、AWSではAWS Chatbotなど、他のコミュニケーションサービスと連携することで、よりスムーズに既存の業務ツールに組み込むことができます。

たとえば、SlackやTeamsなどのチャット基盤とエージェントを連携させることで、従業員が普段利用している環境から自然にAIの機能を活用できるようになります。

まとめ

今回は、Google CloudとAWSの生成AIサービスに焦点を当て、特に近年注目を集めているRAGとAIエージェントに関する機能を中心に紹介しました。

近年、生成AI関連サービスの進化は非常に速く、今回取り上げた2つのプラットフォームに限らず、次々と新機能が登場しています。私自身、各サービスの全体像を掴むのが難しく感じることも少なくありません。そのため、こうした内容を整理してみることで理解を深めたいと考えました。

この記事が、同じような感覚を持っている方にとって、サービス選定や構築の一助となれば幸いです。